| 脚本について | |

| シノプシス | |

| 「未来。新=神聖ローマ帝国(ドイツ第四帝国)の一領土シュピーレン大公国の国境沿いの村に住むプワスキは村の善人レプゴーを心から尊敬している。そのレプゴーの元に舞い込んだ一通の手紙が彼を運命の旅へと誘う。一方、この国の大公シュピーゲルに密かな叛意を抱くファーデン補佐官は、大公の作らせた自動人形に心を奪われる。そして旅の途中でレプゴーが出会う謎の少女アイヒロット。策謀と偽り、秘密と錯覚が織りなす饒舌で不透明な悪夢。あなたには何が見え、そして何が見えないのか?」 |

| タイトルと成立過程 | |

このタイトルは勿論映画『黒い十人の女』のパロディなのですが、これは、完全に勢いでつけたタイトルです。『黒い二、三十人の女』は、2000年11月に初演されました。その一つ前の公演のパンフレットに次回予告という感じで『黒い二、三十人の女』というふざけたタイトルを掲載したのは、他ならぬ僕で、結局、冗談のつもりが自分の首を真綿で絞める事になってしまいました。なぜなら、その時劇団には、女優は一人もいなく、色白の男の役者が3人しかいなかったのです。つまり『白い三人の男』はできても、とても『黒い二、三十人の女』はできないという状況でした。

主宰から、今回は好きなように書いて良いと言われていた僕は、イメージはドイツで行こうと決めていたので、マレーネ・ディートリッヒのようなドイツ美女を二、三十人揃えてもらえるよう、ダメモトで頼みましたが、当たり前ですがダメでした。しかし。おかげで、黒い二、三十人の女たちは思いもよらぬ登場をします。そこはうまく辻褄を合わせられたと自負しています。

2002年の再演に際して、内容も大幅に改定しています。前作に増して引用が増え、より哲学味、サスペンス度は増しています。あらたなキャラクターや設定は、ほとんど最初の脚本で二次的キャラクターだったプワスキの周囲に置かれている事から、「プワスキ編」と言っても良いでしょう。初演時は男優4人、女優1人の5人芝居でしたが、改訂版で、役の数は15に増えています(その人数の役者が必要という事ではありません)。 |

| イメージ | |

この物語を初めて発想したのはパワーズの『舞踏会に向かう三人の農夫』の表紙にもなった有名な写真です。農夫が街に向かう物語を書こうと思い、そこにポーの『盗まれた手紙』のイメージを混ぜて、練り回しているうちに全然違う話になりました。この物語は拙作『ミランダ』同様、一種の寓話です。物語は単純明快で、本質的には「人間は、人間にとって狼である」というような性悪論的な問題になっています。ただ『ミランダ』以上に隠喩的で不条理です。物語上の図式としては「見えない人」による「見える人」の殺害という古くからの定式に沿っていて、分かりやすい諧謔的な物語になっています。

この物語を初めて発想したのはパワーズの『舞踏会に向かう三人の農夫』の表紙にもなった有名な写真です。農夫が街に向かう物語を書こうと思い、そこにポーの『盗まれた手紙』のイメージを混ぜて、練り回しているうちに全然違う話になりました。この物語は拙作『ミランダ』同様、一種の寓話です。物語は単純明快で、本質的には「人間は、人間にとって狼である」というような性悪論的な問題になっています。ただ『ミランダ』以上に隠喩的で不条理です。物語上の図式としては「見えない人」による「見える人」の殺害という古くからの定式に沿っていて、分かりやすい諧謔的な物語になっています。 |

| 舞台設定 | |

舞台はドイツを中心とする中欧。12世紀頃の神聖ローマ帝国の雰囲気にしようと思いました。そして、時代設定は、ロボット=自動人形が発明されておよそ100年後となっています。ロボットが始めて登場したカレル・チャペックの『R.U.R.』(1920刊行)では、ロボットの発明は1920年頃とされていますので、そこから100年後の架空の未来ということになるかと思います。

そこで、未来の中欧に新=神聖ローマ帝国ができているとい設定にしてみました。

|

物語の舞台は、そんな未来の神聖ローマ帝国にスーパーインポーズされたシュピーレン大公国(spielen=遊ぶ、ゲームをする、演じる、装う)という架空の国です。その周辺にはエスターライヒやベーメン王国(ボヘミア、現在のチェコ)、モラヴィア王国など実在した国があります(中世の地誌的にはシュタイアーマルク大公国の位置にあたると考えても良いでしょう)。なかでもエスターライヒ(現在のオーストリアの基礎となった場所)の支配者バーベンベルク家がわがシュピーレン大公国の国境領を虎視眈々と狙っているという状況です。

ただし、あくまでも中央ヨーロッパ的なイメージと言う事で中世に拘泥せず、19世紀プロイセンやビーダ−マイヤ−文化期(1815-48)を参照しても良いと思いましたし、ウィーンやプラハなどに目を向けても良いと思います。もちろん階級社会であることは考慮しなくてはなりません。中世ということで、一見、ファンタジックな時代設定ですが、どのような時代にもファンタジーなどというようなものはなく状況は甚だ現実的で政治的です。幻想的な物に関わる人物たちでさえその行動を支持する物は常に政治であるような情景が描けると良いと思ってました。 |

| 言葉遣い | |

| 上記の時代設定と関連して、今回は、翻訳劇風の台詞回しで行く事にしました。本来言葉はその社会グループ固有のディスクールを有していますが、今は似たり寄ったりというところがあります。老若男女問わず同じような言葉が話され聞かれ使われています。今回はせっかく階級社会なので、村人たちと宮廷での言葉使いは大きく変えてみたつもりです。話される内容もです。はっきり言って耳で聞いただけでは良く分からない単語も出てきますが、そこは雰囲気という事で是としました。 |

| 哲学的サスペンス | |

「国境のとある村。一通の手紙が手に握られている。

そして彼らは街へ向かう。愛情から始まったその旅はやがて策謀と偽り、秘密と錯覚、

饒舌と不条理の交錯する不透明な世界へと姿を変える。

2年前のオリジナル同名作を大幅にバージョンチェンジして贈る、全く新しい哲学的(フィロソフィック)・サスペンス!」

これは改訂版の時のコピーです。僕の書く作品は、たいてい哲学味を持っていますが、まさに、この作品は哲学味が濃厚で、だからサスペンスなのだと思います。哲学にはエンターテインメント的に面白い点があり、それは哲学がサスペンスだからなのだと思います。しかも通常のサスペンスのように、主人公がだまされていたり、罠にはめられていたりというハラハラドキドキを確実に上回ります。なぜならだまされていたり、罠にはめられていたり、ある考え方を信じ込ませられているのが自分であるということがだんだん明らかになってくるからです。

物語を支配しその根拠を語れる役がいない事、つまりまとめ役が存在せず、誰一人、この物語を収束できる人物はいないという状況が出てきます。そして、A=Aの否定。そして善悪二元論の否定から、表裏の境界のあいまいさ、あるいは境界のなさ(境界を設けようとする思想の狡猾さ?)に至る思想です。というわけで、再演時には、どちらが表でどちらが裏か良く分からないチラシをデザインしてもらい、また演出家も、両面舞台(舞台の両側にお客さんを置く形)を採用する事で、この表裏の境界の消滅を出していったわけです。

|

| 各シーンのタイトル | |

第1場 ライターシュプロッセの城、見えない女たち。

第2場 プワスキ家、食卓。

第3場 博士の愉快な研究。

第4場 プワスキ家、旅立ち。

第5場 ライターシュプロッセの城、戦いに必要な正義。

第6場 パノプティコン、完全な牢獄。

第7場 プワスキ家の悲運とファーデンの罷免。

第8場 それぞれの思惑、さまざまな不確か。

第9場 ライターシュプロッセの城、謁見の場。

第10場 ライターシュプロッセの城、死刑台への行進曲。

これは2005年の再演版のシーン構成です。基本的に上記の10の場からできていますが、上演によって場が入れ替わっています。この芝居は基本的にレプゴー、プワスキのシークエンスと、大公、ファーデンのシークエンスから成り立っているので、見せ方としてどちらを最初に持ってくるかで順番が変わっているわけです。

|

| 引用や脚注について | |

| 毎回の事ですがこの作品にも引用や裏設定などがいろいろ登場します。衒学的な事が好きという人や隠された物が好きな人はご一読の上、作品解釈の一助にしてください。勿論、上演時に脚註は読まれませんので知らなくても鑑賞に差し支えはありません。 |

| 【黒い二、三十人の女】 | |

| このタイトルは市川崑監督の映画『黒い十人の女』のパロディです。奇をてらった名前にしたかっただけなので、本作品を読み解く上で、この映画を見る必要は全くありません。ただ「二、三十人」というのがミソなんです。 |

| 【梯子】 | |

この作品に付された冒頭のエピグラムは梯子についての記述です。 この作品に付された冒頭のエピグラムは梯子についての記述です。

梯子は一般に「高さ」「段階」を意味する。

人間的には「階級社会」とそれに対する特に「野心」を意味する。

精神的には「昇天」や逆に「下降」意味し、天上界や地獄への道ともなる。

ヤコブの夢に出て来る梯子は「神の啓示」を意味した。

俗信では、梯子の下を通る事は「処刑台」を連想させ、

フロイトは梯子を「性行」と結び付ける。

------『シンボル事典』より

再演時に作成されたチラシに梯子の絵がありました(このチラシのデザインは作品の書き直し大きな影響を与える程素晴らしい物でした)。ここから、シュピーレン大公国の首府にある大公の城の名前をライターシュプロッセ城(梯子城)とし、梯子に関する上記のエプグラムを盛り込みました。今回の作品のテーマの一つが「境界」ですが、ストライプとしての梯子は、境界の連続体という見方もできます。このエピグラムの中のイメージはほとんどが作品で語られている事です。「階級社会」は舞台設定に如実ですし、「野心」はレプゴーやファーデンの思惑を表しています。そしてレプゴーの「昇天」、ファーデンの「下降」、レプゴーやマリアヌへの「神の啓示」、レプゴー、エルミル間の「性行」、そして来るべき未来に一同が向かって行く「処刑台」といった具合です。

|

| 【マロニエの枯れ木】 | |

| レプゴーはこの木の下で一通の手紙を拾う。脚本には「どのような木でも構わないが、マロニエの場合、思い出すのはサルトルの『嘔吐』である。あるいは「死」を意味する糸杉、物語の捉え方によっては「殉教」を意味する棕櫚も選択可能だろう。」というようなお節介が書かれています。もちろん木などなくても構いません。現に、これまでの公演で「木」があった事は一度もありませんし、このシーン自体をカットする上演もありました。 |

| 【女の名前】 | |

| 未来のドイツなのに、大公が召し抱える女性(黒いニ、三十人の女)の名前は、「せつこ」や「さよこ」と言った日本名でした。2005年の3Dによる再演の際、ドイツ名にしましたが、ロッテやアマーリエなど、ドイツ文学の名作の登場人物の名前に統一しました(出典は『三文オペラ』、『若きヴェルテルの悩み』、『群盗』、『青い花』、『ファウスト』、『黄金の壺』、『みずうみ』、『緑のハインリヒ』、『ヴォイツェック』、『日の出前』、『春の目覚め』、『特性のない男』、『ブリキの太鼓』)ただこの名前は日本名でもドイツ名でも構わないと思います。 |

| 【白と黒】 | |

| この作品には様々な「白と黒」が登場します。冒頭の大公の長い台詞の中にもペンギン、縞馬、パンダといった白黒の動物が登場します。白と黒のそうあるべき理由を大公は追求しています。これは正義には正義の、悪事には悪事の信用するにたるれっきとした意図があると考えている大公らしい発言です。その後もトランシルヴァニア・マイマイの殻の模様。白豚、黒豚、ストライプとしての梯子、黒いニ、三十人の女とシュライアーちゃん(シュライアーは白いヴェ−ルの意味)などなどです。これらは、本作のテーマの一つである、白黒、裏表、善悪などの二元論とその相対化の象徴として出てきます。また、ステッティンのクイズに出て来る蝙蝠は逆にあいまいさの象徴的動物です。またマイマイ= カタツムリは悪人の「はかなさ」を表すとともに、堅さ(殻)と柔らかさ(内部)という矛盾する身体を持つ動物という意味であいまいさを表現しています。 |

| 【シュピーレン大公国】 | |

シュピーレン(spielen)はドイツ語で「遊ぶ」「演じる」「ゲームをする」の意味。 シュピーレン大公国とまわりの国々は中世ドイツ=「神聖ローマ帝国」的な政治状態をイメージしています。かつてシュタイアーマルクという国があった辺りにシュピーレン大公国をインポーズしているので、敵国・隣国として登場する名前は全て実名です。エスターライヒはオーストリア、ベーメンはボヘミア王国(現在のチェコの一部)、モラヴィアはその東の国という関係になっています。

「ドイツでは馬車を使えば、1つの王国、1つの公国、6つの侯国をたった1日で廻れるのだ!」という19世紀の言葉があるように、ドイツは多くの国からなる領邦国家でした。設定の参考とした12世紀頃の神聖ローマ帝国も同様で、各国の有力諸候の選挙により全体の王(皇帝)が決定されます。この皇帝を選挙する諸候を選帝候と呼び、皇帝の権益を凌駕する事もしばしばあったのです。わがシュピーレン大公国は選帝候まではいかない中流国という設定です。 |

| 【ファーデンとネイダフ】 | |

| 大公の補佐官ファーデン(Faden)はドイツ語で「糸」の意味です。この「F-A-D-E-N」を逆さから読むと「N-E-D-A-F」=ネイダフとなります。また「糸」に対して「縫い針」を表すドイツ語ネーデル(Nadel)にも似ています。「糸」の擬人化であるファーデンに込められた意味は「操り人形/傀儡」です。確かにファーデンはアイヒロットを操ろうとするのですが、そのファーデンも実は、というわけです。ファーデンとネイダフの会話では「お前と俺だけの回線だろ?」「俺と同じ歳なのだ」など、随所に、二人の驚くべき関係が暗示されています。 |

| 【『斜陽』】 | |

| プワスキ家の食事風景は、ペルネルが食卓のスープを一さじすくって「あ。」というと、エルミルが「髪の毛」と応じる所から始まります。もちろん、これは太宰治の代表作『斜陽』の冒頭部分と全く同じ風景です。この引用の深い意味はありませんが、ペルネルとエルミルの会話はどうしてもこの斜陽な風景から始めたかったのです。 |

| 【『タルチュフ』】 | |

| プワスキの3人の家族、ペルネル夫人、エルミル、マリアヌはモリエールの戯曲『タルチュフ』の登場人物です。『タルチュフ』はオルゴンという気の良い男が、宗教家を名乗るタルチュフというペテン師に騙される有名な喜劇。そのオルゴンの母がペルネル夫人、妻がエルミル、娘がマリアヌなのです。そこからオルゴン=プワスキと考えると、レプゴー=タルチュフという見方も成り立ちそうです。レプゴーがペテン師かもしれないという事は、最初から暗示されているわけです。他にも「神に捧げるその祈りの熱烈さ。心からの法悦にため息をつき、つつましげに絶えず床に接吻なさる」、「神の全ての御恵みにより、あなたの魂と肉体に幾久しく健康のさずけられんことを。神の愛に霊感を受くる者のうち、もっとも賤しき者の望むままに、おんみの日々が祝福されん事を。」など『タルチュフ』からの引用が幾つか登場します。 |

| 【トランシルヴァニア・マイマイ】 | |

| この地方独特という設定の白と黒の渦巻き模様が美しい殻を持つ架空のカタツムリ。またカタツムリは「怠惰」や「悪人のはかなさ」を表すとともに、堅さ(殻)と柔らかさ(内部)という矛盾する身体を持つ動物という見方もでき、境界の絶対化と相対化というイメージに寄与しています。カタツムリは自分は堅い生き物だと思っているのでしょうか、それとも軟らかい生き物だと思っているのでしょうか。大公は、自分の城でこのトランシルヴァニア・マイマイを孵化させる程のトランシルヴァニア・マイマイのファンですが、その目的は・・・。トランシルヴァニアはルーマニア中央部の事。 |

| 【髪の毛の先までジンと来る】 | |

| プワスキが「うちの嫁の漬けたジンは最高ですよ。髪の毛の先までジンと来る」とレプゴーに言っていますが、これはアリエル・ドーフマンの戯曲『死と乙女』からの引用です。この作品中で「髪の毛の先までジンと来る」のはジンではなく「家内の作るマルガリータ」ですが。これは客人であるロベルト・ミランダという医師が偽善者(というか犯罪者)という設定の話なので、ここでの客人レプゴーへの暗示になっています。 |

| 【シュライアーちゃん】 | |

| レプゴーの生き別れの娘として名が出るシュライアーちゃん。シュライアー (Schleier)は「(白い)ヴェール」の意味。勿論「謎のヴェール」の意味もあるけれど、ここでは、「黒い二、三十人の女」に対しての「白夫人」というイメージです。「白夫人」はドイツの怪談によく登場する白いベールをつけた女の幽霊です。レプゴーはこのシュライアーちゃんに会いに旅に出るのですが、さて、本当に存在するのは白い女か、それとも黒い女か? |

| 【マリウスとロボット】 | |

| ロボットという言葉を使った最初の作品がカレル・チャペックの戯曲『R.U.R.』というのは有名な話ですが、この作品に登場するロボットがマリウスとスラという名前です(元は両者ともローマの将軍の名ですが)。博士がロボットの対面実験をするシーンで登場するマリウスとスラはここから来ています。ちなみに『R.U.R.』の中のロボットも4カ国語を披露してみせます。 |

| 【ドッペルゲンガー・ロボット】 | |

| ドッペルゲンガーはドイツの民話に出て来る同一人物の分身の事。博士が以前作ったというドッペルゲンガー・ロボットは、内部に2つのモード(人格)を備えたロボットで、相互に干渉しあい抑制しあう(つまり会話が成り立つ)ロボットのようです。 |

| 【大公とファーデンの論点】 | |

| 大公の持ち出す理論は、「正義の戦争」「勝利の美徳」「宗教戦争」など、実際は政治と切り離されるべき戦争の「大儀」。善をなす事が美徳なので、自分の信じる善を国民に敷衍しようとしています。その象徴が有事であるにも関わらず、鯨を助ける事の美徳を優先させる精神構造に表れているわけです。一方ファーデンは典型的なマキャベリストなので、「君主は不善を行う道を知り、しかも必要に応じて善を用いたり用いなかったりできる道を学ぶ必要がある」(マキャベリ『君主論』)という立場を採っています。 |

| 【モラヴィア】 | |

| チェコの一地方。ボヘミアの東。同じキリスト教徒だがスラブ語で典礼をするので、異端視されていたという歴史があります。 |

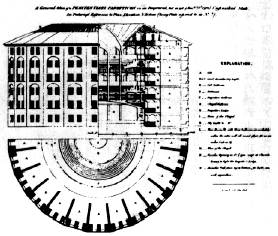

| 【パノプティコン】 | |

理想の監獄「パノプティコン」は18世紀にJ.ベンサムが考案し、20世紀にM.フーコーが『監視と処罰--監獄の誕生』で取り上げたシステム。その構造は脚本の中で説明されている通りですが壁はあります。フーコーは、我々は見られているという意識に忠実になる事で、権力に従う身体を幼い頃から訓練付けられている。現代社会はまさに監視社会で日々の生活のあらゆるシステムが「監視」という概念に基づいて作られている。結局、権力者や権力機構といった目に見える権力は実は恐くはなく、真に恐ろしいのは我々の身体にすでに染み込んで自動的に(そうロボットのように)働く権力なのだというような事を言っています。ところで、監守いらずの牢獄「パノプティコン」。では、ここに監守として登場するステッティンは本当に監守なのでしょうか? 理想の監獄「パノプティコン」は18世紀にJ.ベンサムが考案し、20世紀にM.フーコーが『監視と処罰--監獄の誕生』で取り上げたシステム。その構造は脚本の中で説明されている通りですが壁はあります。フーコーは、我々は見られているという意識に忠実になる事で、権力に従う身体を幼い頃から訓練付けられている。現代社会はまさに監視社会で日々の生活のあらゆるシステムが「監視」という概念に基づいて作られている。結局、権力者や権力機構といった目に見える権力は実は恐くはなく、真に恐ろしいのは我々の身体にすでに染み込んで自動的に(そうロボットのように)働く権力なのだというような事を言っています。ところで、監守いらずの牢獄「パノプティコン」。では、ここに監守として登場するステッティンは本当に監守なのでしょうか? |

| 【ステッティンのクイズ】 | |

| 「この文章には三つの間違いがあります。蝙蝠は羽毛を持った鳥である。」蝙蝠こそ境界のあいまいさの象徴的動物です。ところでこの問題、答えもあいまいです。1つ目の間違い:蝙蝠に羽毛はない。2つ目の間違い:蝙蝠は鳥ではない。そして3つ目の間違い:文章に間違いが2つしかない事。しかし、間違い3を認めると、間違いは3つある事になり、間違い3は間違いではなくなるといういわゆる自己言及型のパラドクスです。 |

| 【連帯意識を持たないように】 | |

| ロボットを相互に認識できないようにしている理由なのですが、つまり結託して反乱を起こさないようにという意味です。このような措置を一番最初(?)に取ったのは旧約聖書の神様でしょう。彼は結託してバベルの塔を作る人間たちの言葉を一瞬にして、バラバラにしてしまいました。こうして塔の建設は不可能になり人々はバラバラに散って行ったわけです。つまり相互に言語認識を取れないようにしたのです。第1場の大公の言葉「無理ですか。そうですよね。無理ですよね。ポリーさんは、あなたの目には入っていないと言うわけだ。」という部分ですでにこの事が語られています。 |

| 【死刑台への行進曲】 | |

| 最終場に与えられた名前です。フランスの作曲家ベルリオーズの『幻想交響曲』の第4楽章の有名なタイトルで、初演時には最後に流された曲でもあります。この言葉が示唆するようにこの作品の結末は平和に満ちた新しい時代への幕開けではないかもしれません。勇壮な行進曲のようですが、その行き着く先は死刑台なのです。結局は次なる悲劇の始まりに過ぎないというわけです。ハッピーエンド風に描いても観客に違和感が残るような、そんな結末を心掛けました。 |

| 【新=神聖ローマ帝国】 | |

| ドイツにはこれまで、3つの帝国が誕生したと言われることがあります。一つめの第一帝国は、神聖ローマ帝国で今回の舞台設定のイメージとなった中世の帝国です。ヨーロッパ中央部、現在のドイツだけではなく、オランダやベルギー、ルーマニア、オーストリア、北イタリアなども包括する大領域。西はフランス王国、東はポーランド王国、ハンガリー王国と国境を接する地域で実質上は962年のザクセン朝のオットー1世の戴冠から1806年のナポレオンの影響下で、ハプスブルク家のフランツ2世が帝位を辞退するまでの844年間存在しました。ローマという名前ですがドイツです。続いて第二帝国は1871年からビスマルクの統一によってなされたプロイセンを代表とするドイツ帝国を指します。そして第三帝国はご存じヒトラーのナチス・ドイツです。したがって、ここで設定された新=神聖ローマ帝国は、第四帝国という事になり、未来のある時期に、地中海ブルカノ島で大規模な火山噴火が起きた後に成立したとされています。 |

| 【シュタイアーマルク】 | |

| 今回の舞台シュピーレン大公国のモデルになった国。12世紀前半、ケルンテンのうちムーア川流域の地方が分離してシュタイアーマルク辺境伯領となる。オタカル家による支配が続く。1180年皇帝はこれを大公領としたが、1192年オタカル家の断絶から、バーベンベルク家のレオポルト5世(オーストリア)が自家領とする。首府はグラーツ。 |

| 【『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』】 | |

| 初演版の冒頭のシーンは、トム・ストッパードの『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』の長いパロディ的引用でした。したがってこの作品の雰囲気も影響を与えています。いずれにしても、この作品は成立過程において「翻訳劇のような物」を意識して書かれているのです。 |

| 【参考文献】 | |

新版世界各国史19 ドナウ・ヨーロッパ史

リチャード・リケット『オーストリアの歴史』

ジャン・ヴェルドン『図説 夜の中世史』

ホイジンガ『中世の秋』

他、引用に使った戯曲など |

この物語を初めて発想したのはパワーズの『舞踏会に向かう三人の農夫』の表紙にもなった有名な写真です。農夫が街に向かう物語を書こうと思い、そこにポーの『盗まれた手紙』のイメージを混ぜて、練り回しているうちに全然違う話になりました。この物語は拙作『ミランダ』同様、一種の寓話です。物語は単純明快で、本質的には「人間は、人間にとって狼である」というような性悪論的な問題になっています。ただ『ミランダ』以上に隠喩的で不条理です。物語上の図式としては「見えない人」による「見える人」の殺害という古くからの定式に沿っていて、分かりやすい諧謔的な物語になっています。

この物語を初めて発想したのはパワーズの『舞踏会に向かう三人の農夫』の表紙にもなった有名な写真です。農夫が街に向かう物語を書こうと思い、そこにポーの『盗まれた手紙』のイメージを混ぜて、練り回しているうちに全然違う話になりました。この物語は拙作『ミランダ』同様、一種の寓話です。物語は単純明快で、本質的には「人間は、人間にとって狼である」というような性悪論的な問題になっています。ただ『ミランダ』以上に隠喩的で不条理です。物語上の図式としては「見えない人」による「見える人」の殺害という古くからの定式に沿っていて、分かりやすい諧謔的な物語になっています。 この作品に付された冒頭のエピグラムは梯子についての記述です。

この作品に付された冒頭のエピグラムは梯子についての記述です。